お菓子を包むとき、その“中身”にちょっとした豆知識があると、ラッピングもより楽しくなると思いませんか?

ここでは、誰もが一度は食べたことがある「シュークリーム」の名前の由来や発祥の地、そして日本での広まりについてご紹介します。

ラッピング前のちょっとした読み物として、ぜひご覧ください。

「シュー」の意味はキャベツ?名前の由来

「シュークリーム」の“シュー”は、フランス語でキャベツを意味する“chou(シュー)”に由来しています。

丸くふくらんだシュー生地が、まるで小さなキャベツのように見えることから、その名がつけられました。

フランスではこのお菓子のことを “chou à la crème(シュー・ア・ラ・クレーム)” と呼びます。

日本ではこれが簡略化されて「シュークリーム」と呼ばれるようになりました。

発祥はフランス、誕生は16世紀のヨーロッパ

シュークリームのルーツは、16世紀のフランス・イタリア文化にあります。

「パータ・シュー」と呼ばれるシュー生地は、当時のイタリア人シェフによって考案され、フランスの王宮菓子として洗練されていきました。

18〜19世紀には、アントナン・カレームなどの著名なパティシエが改良を加え、

中に甘いクリームを詰めて完成させるという今のスタイルに発展しました。

フランスでは“日常のお菓子”として定着

現在のフランスでは、シュークリームはパティスリー(菓子店)で気軽に買える定番スイーツ。

エクレアやタルトと並び、日常的に親しまれています。

また、誕生日や家族の集まりなど特別な日のために手作りする家庭も多く、まさに“身近だけど奥深い”お菓子の一つと言えます。

日本でのはじまりは明治時代。今では定番スイーツに

日本にシュークリームが紹介されたのは明治時代後期。

洋食文化が広まり始めた頃に、フランス料理や製菓技術とともに伝わりました。

当初は高級ホテルや西洋料理店で提供されていたため、ハレの日のお菓子というイメージでしたが、

昭和中期には町のケーキ屋やパン屋でも販売されるようになり、庶民にも広く浸透していきます。

日本独自の進化とアレンジ文化

日本では、シュークリームは独自の進化を遂げてきました。

- カスタード+生クリームの“Wクリーム”

- 抹茶・ほうじ茶・黒ゴマなどの和素材

- 苺や栗、さつまいもなどを使った季節限定フレーバー

- クッキーシュー・パイシュー・冷凍シューなどの食感変化

これらはすべて、日本ならではの素材と“手間を惜しまない繊細な職人技”から生まれた文化と言えるでしょう。

近年では、コンビニ各社が開発する本格派シュークリームのクオリティも高く、“毎日のちょっとしたご褒美”として選ばれる存在となっています。

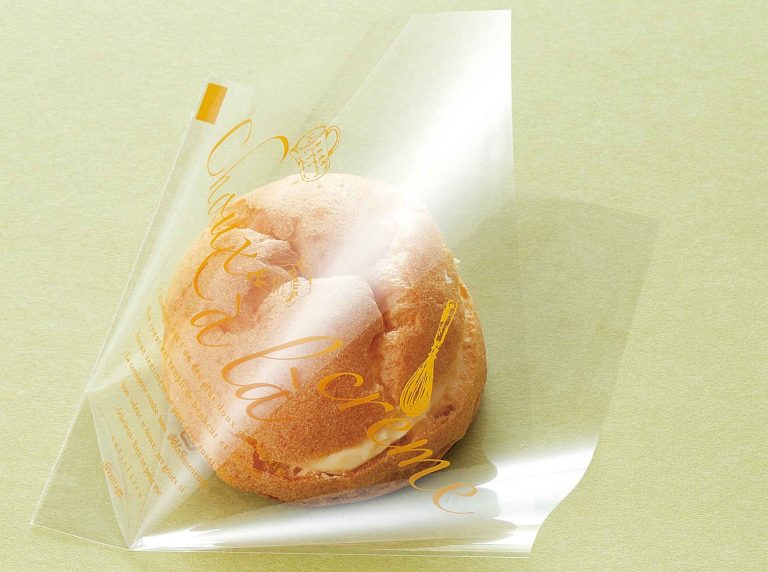

ラッピングにも物語を添える、シュークリームの魅力

シュークリームは、手土産・ギフト・イベント販売など幅広いシーンで活躍するお菓子です。

そのため、見た目を美しく引き立てるラッピングの役割も非常に重要です。

- 透明袋+シールで“安心感”と“美しさ”を演出

- クラフト素材でナチュラル・高級感を演出

- イベントごとのカラーリボンやメッセージタグで印象を強化

味や品質だけでなく、「どんな風に包まれているか」もお客様の購買意欲や満足度に大きく影響します。

だからこそ、”中身を知ったうえで、見せ方にもこだわる”ことは、販売・贈答どちらにおいても大きな価値につながるのです。

ちょっとした豆知識で、シュークリームがもっと愛しくなる

- フランス語の chou は、「かわいい人」という意味もあり、親しみのこもった愛称としても使われます。

- シュー生地はシンプルな材料(水・バター・小麦粉・卵)で作られ、砂糖はほとんど入りません。

- 同じシュー生地を使ったお菓子には、「エクレア」や「パリ・ブレスト」もあります。

包装するだけじゃない。“包みたくなる”お菓子の魅力とは?

由来や歴史を知ると、シュークリームにもっと愛着が湧いてきますよね。

ただ包むだけでなく、そのお菓子の物語も一緒に贈るような気持ちで、ラッピングしてみてはいかがでしょうか?

パッケージ一筋100年の株式会社福重が運営するECサイト「Pack Stock」では、お客様のご希望(サイズ・かたち・色)に合わせた袋・シート・装飾アイテムの購入が小ロットから可能です。シュークリームの袋をお探しの方は「Pack Stock」へ!

※商品検索窓にて、型番検索していただくと便利です。

※記載の寸法は全て外寸となります。一部廃版商品も含まれております。詳しくはお問い合わせください。